100名規模で一人ひとり異なる契約書、個別のDM…。10回のストックオプション発行を経てモノグサが見出した管理の最適解

[会社データ]

社名 | モノグサ株式会社 |

|---|---|

設立 | 2016年8月 |

従業員数 | 150名(2024年9月当時) |

SO発行回数 | 10回 |

「記憶定着」をサポートする学習サービス「Monoxer」を開発・運営するモノグサ株式会社(以下、モノグサ)。同社では創業初期からストックオプション(以下、SO)を導入していましたが、管理業務の煩雑さや社内の理解度不足などの課題を抱えていました。

そんな同社が株式報酬管理SaaS Nstock(以下、Nstock)を導入したのは2024年3月のこと。導入後、前述の課題は解決できたのでしょうか?同社の経営企画を担当する山本耀平さんに伺いました。

ストックオプションの役割は「全ステークホルダーの要求を共通目的でアライメントするもの」

──まずはモノグサさんのSO設計について教えてください。

山本:前提として、モノグサではSOの役割を「株式会社を取り巻く多様なステークホルダーの要求を、企業価値を高めるという共通目的でアライメントするもの」と定義しています。

投資家やお客さま、経営者、従業員など、企業にはさまざまなステークホルダーが存在します。SOが素晴らしいのは、ステークホルダーの方々の利益が「企業価値向上」という点で統一できることです。投資家の方にとっては企業価値が上がれば投資リターンが増えますし、経営者にとっては事業推進に必要なリソースを調達しやすくなる。お客さまにとっては企業の成長によって良いサービスが提供されるようになりますし、従業員はSOを持つことで企業成長が経済的メリットへ直結します。

このように、さまざまなステークホルダーの目的を揃える役割の一部をSOが担うことができるとモノグサでは考えています。

──モノグサさんでは創業初期からSOを導入していますよね。変遷なども知りたいです。

山本:創業初期であるアーリーフェーズでは、事業基盤を一緒につくってくれるコア人材、具体的には上位等級人材の採用時や昇格時にまとまった個数を付与しており、当時のメンバークラスの従業員には付与していませんでした。

その後、企業規模が拡大し、事業基盤も整ってきた段階で付与対象者を「全従業員」「年に2回の人事評価に連動して付与個数を決定」へ変更。これは「従業員それぞれが貴重な労力や時間をモノグサというスタートアップに使ってくれている。その意思決定に対して相応のリターンで報いたい」という経営陣の想いがあったためです(上位等級の採用・昇格時付与も継続)。

全従業員一人ひとりの異なる契約書を管理、個別DMの対応……

──これまでSO実務を行うなかでどのような課題がありましたか?

山本:モノグサのSO実務は私が担当してきましたが、やはり特に大変だったのは契約時のオペレーションです。年に2回の人事評価のたびに、150名弱(2024年9月当時)の全従業員とSOの契約を締結することになるので……。そのうえ、人事評価と連動して付与個数が決まるため、一人ひとり異なる契約書を用意しなければなりませんでした。

当時はNstockではない一般的な電子契約サービスを使っていましたが、SO専用ではなかったこともあり、付与個数や宛先を間違えたりしないかとヒヤヒヤすることも多かったです。SOを管理する側としては、心身の負担がとても大きかったですね。

──権利者である従業員のみなさんはどうだったのでしょうか?

山本:「どれくらいSOを持っているのか」「いつ・どれくらいのSOを行使できるのか」を把握するのが非常に困難だったようです。先ほど話したとおり、年に2回の付与タイミングがあるため、従業員にとっても「結局合計でどんな条件のSOが何個あるのか?」を把握し続けるのは難しい状況でした。

「従業員が気軽にアクセスできるSOのデータベースを作成し、全社公開すればよいのでは?」と考えたこともありました。しかしながら、評価に基づいて付与していることもあり、従業員の心理的安全性の観点などから全公開は難しいため断念しました。その結果、SOの状況を知りたい場合は、個別でDMしてもらうような状態が続いていたのです。

──それは……事務局側の負担が大きそうです。

山本:そのとおりです。何より、従業員のSOへの興味関心がどんどん薄れてしまうようにも感じていました。実際に、従業員の数名から「SOは上場するまで関係ないものですよね?」という声も挙がっていました。会社としてコストをかけて付与していることもあり、インセンティブとして十分に機能していない状況はとてももどかしかったです。

Nstock導入後、ストックオプションの管理コストは1/10、ストレスは1/20に減った

──そうしたなか、モノグサさんでは2024年3月にNstockを導入されました。決め手は何だったのでしょうか?

山本:2つあります。1つ目は「SO管理の工数とヒューマンエラーが減ると確信できたこと」です。先ほどお話ししたとおり、モノグサでは全従業員が付与対象であり、評価に基づいて個数が変わるため、一人ひとり契約書が異なります。手作業のまま管理を続けると、どこかでヒューマンエラーが起こりかねないと懸念していました。また、将来的なIPOを見据えた際、行使手続きでも現体制では対応しきれないと予想していました。

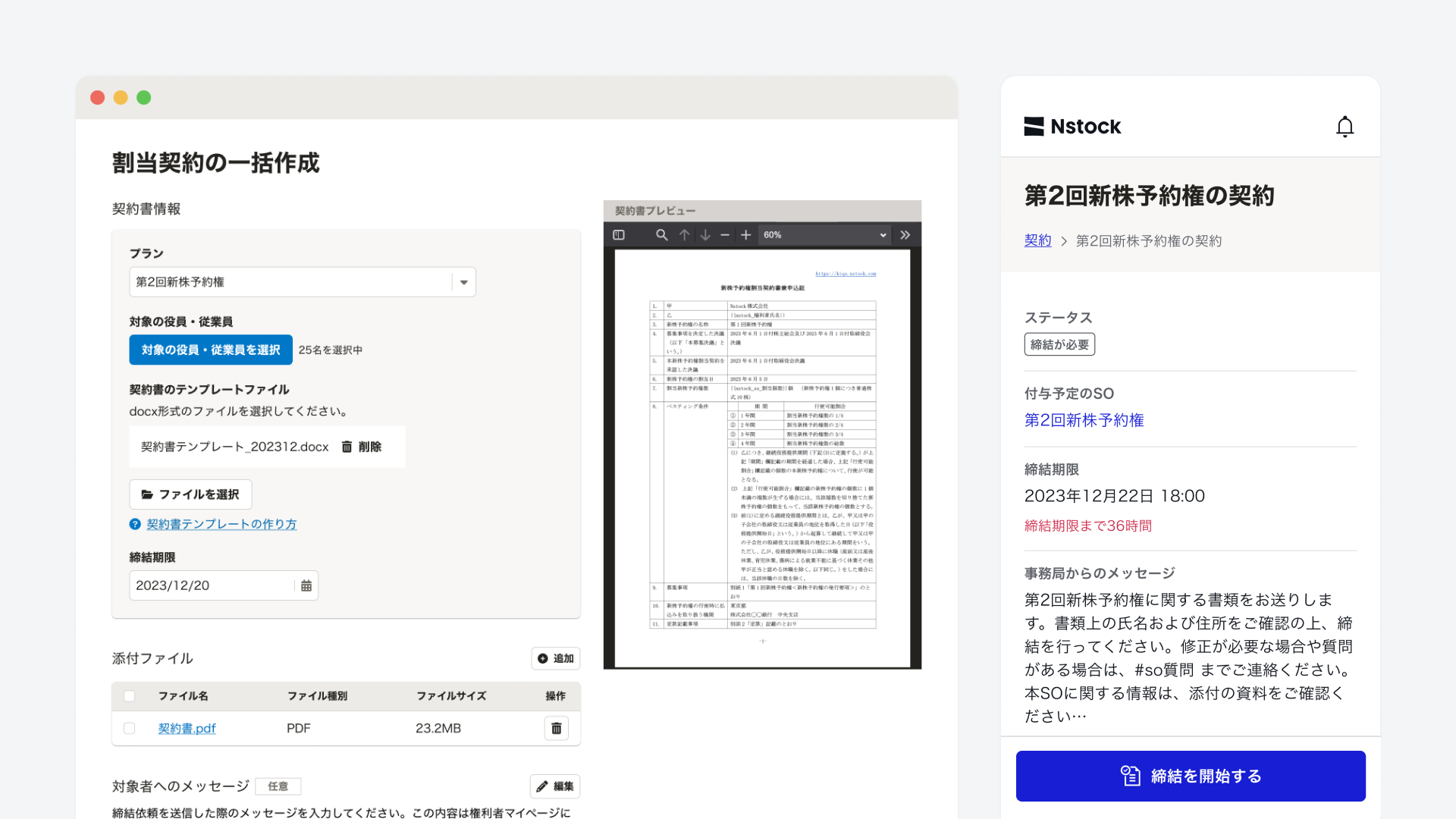

Nstockでは「契約締結(付与)・管理・行使」を一気通貫で運用できます。限られた人数でも、ミスを防ぎながら効率良くできる機能が揃っていると感じました。

2つ目は「従業員にSOの価値理解を促し、企業成長へのコミットを高められると思ったこと」です。こちらも先ほどお話ししたとおりではありますが、従業員の数名から「SOは上場するまで関係ないものですよね?」という声も挙がるほど、SOへの興味関心が薄れつつありました。Nstockには「権利者マイページ」があり、従業員がスマホ上で契約内容や想定キャピタルゲインをいつでも気軽に確認できます。これによってSOへの理解が上がり、モノグサのインセンティブ制度として正しく機能すると期待できました。

──Nstockを導入されて1年経ちました。現在、どのような効果を感じていただけていますか?

山本:体感として、SOの管理コストは1/10に、私のストレスは1/20になりました。

まず管理面では、Nstockでは権利者別のSO個数をシステム上で管理できるほか、新株予約権原簿も自動で作成できるのがとてもいいですね。契約手続きも、一人ひとりの付与数をまとめたCSVを投入するだけですし、ボタン一つで全従業員とNstock上で契約まで進められます。最近ではNstock上で退職者の権利放棄書も締結できるようになり、さらに管理がスムーズになりました。

──従業員のみなさまの反応はいかがでしょうか?

山本:スマホ上で自身が保有しているSOや行使条件、想定リターンなどが確認できるようになり、SOがより身近になったと思います。実際に、Nstock導入後には「SOの価値がわかりやすくなった」という声もありました。とはいえ、その後も継続して従業員がNstockを活用しているかどうかは確認できていませんが……。今後はログイン率などを把握し、必要なフォロー施策を考えたいと思います。

ストックオプションの“最低限の土壌”はできた、さて次は?

──モノグサさんではこちらのnoteでも自社のSOに対する考えや仕組みを発信されていて、本気度の高さを感じます。

山本:ありがとうございます。モノグサのSO設計をしているのは、私が所属するコーポレート部門です。私たちの部門では、「世界中の会社が真似したくなる経営システムを作ること」を目指しています。そのためにも、自分たちが工夫していることは積極的に発信していきたい。自社noteで積極的にSOへの思いや仕組みについて発信しているのも、そんな理由からでした。

現在モノグサでは、Nstockの力添えもあり「SO制度運用のコスト最小化」と「権利者が自身の報酬内容を理解するための最低限の土壌」は整えられたと考えています。ここからさらに権利者である従業員が日々の活動や貢献と企業価値への結びつきを意識できるようになれば、もっと効果的にSOがワークするはずです。今後もNstockと連携しながら、柔軟かつ誠実にSOを扱っていきたいですね。

──引き続き、モノグサさんとご一緒させていただきたいです。本日はありがとうございました!

モノグサの採用情報はこちらをご覧ください