「ストックオプションの価値を実感してもらいたい」「割当などの契約書管理で手一杯な状態を解消したい」そんなGOがNstockを活用した結果

[会社データ]

社名 | GO株式会社 |

|---|---|

設立 | 1977年8月 |

従業員数 | 600名(2025年3月5日時点) |

SO発行回数 | 7回 |

タクシーアプリ「GO」を主軸に、モビリティ関連事業を行うGO株式会社(以下、GO)。同社が「株式報酬SaaS Nstock(以下、Nstock)」を導入したのは、2023年11月のことでした。

Nstock導入前は、ストックオプション(以下、SO)の管理を1名の担当者がスプレッドシート上で行っており、その運用を引き継いだ当初は、データの正確性や運用に対する不安感があったと言います。また、会社が従業員にSOを発行することの意義や価値を的確に伝え、事業貢献意欲をさらに引き出していくことにも着手する必要がありました。

そんなGOではNstock導入後、SO実務はどのように変わったのでしょうか。ヒューマンリソース本部 本部長の小澤邦敦さんと同本部の坂本渉さんに伺いました。

「権利者である従業員にSOの価値を実感してほしい」「SO実務の属人性解消と情報の正確性を担保したい」

──まず、GOさんのSO設計の特徴を教えてください。

小澤:私たちのSO設計はフェーズによって変化してきました。初期のSOは業績条件などがないシンプルな設計でした。また、全ての正社員に対して付与することにより、「一丸となって事業・会社を立ち上げていこう」というメッセージを発信していたのです。その後、レイターステージに差し掛かったころにはSOを「上場後も継続して企業価値を高めていくための報酬」という位置づけに変え、長期的な企業貢献を促す設計へ変化させました。

ちなみに、現在のSO付与対象者は約600名ほどになります。

──付与対象者が多いなか、Nstockを導入する以前はどのようにSOを運用・管理されていたのでしょうか?

坂本:弊社は2020年に2つの会社が合併して誕生したこともあり、当時は人事制度の統合などに追われていました。HR組織のリソースも十分ではなかったため、SO管理を1人で行わなければならず、管理しきれていないところがあったようです。

そうした状況下でSO管理をしていた担当者が退職することになり、引き継ぎの一環で契約書・管理データ・登記情報などをすべて突合したところ、何点か不整合が発生していることがわかりました。

それに加えて、当時は契約書の管理も煩雑でした。紙で締結したものと電子サインで締結したものが混在し、スプレッドシートとの照合も不十分でした。こうした状態を目の当たりにし、今後の運用を考えた際に、権利者となっている約600名の情報と、新しく権利者になる方の情報をスプレッドシート上で管理していくことに限界を感じ、いくつかの株式報酬管理SaaSを検討した結果、Nstockの導入を決断しました。

「信じられるデータがある」「1人で数百人分のデータ管理ができる」ことのありがたさ

──GOさんでは2023年11月からNstockを導入しています。Nstockを使ってみていかがでしたか?

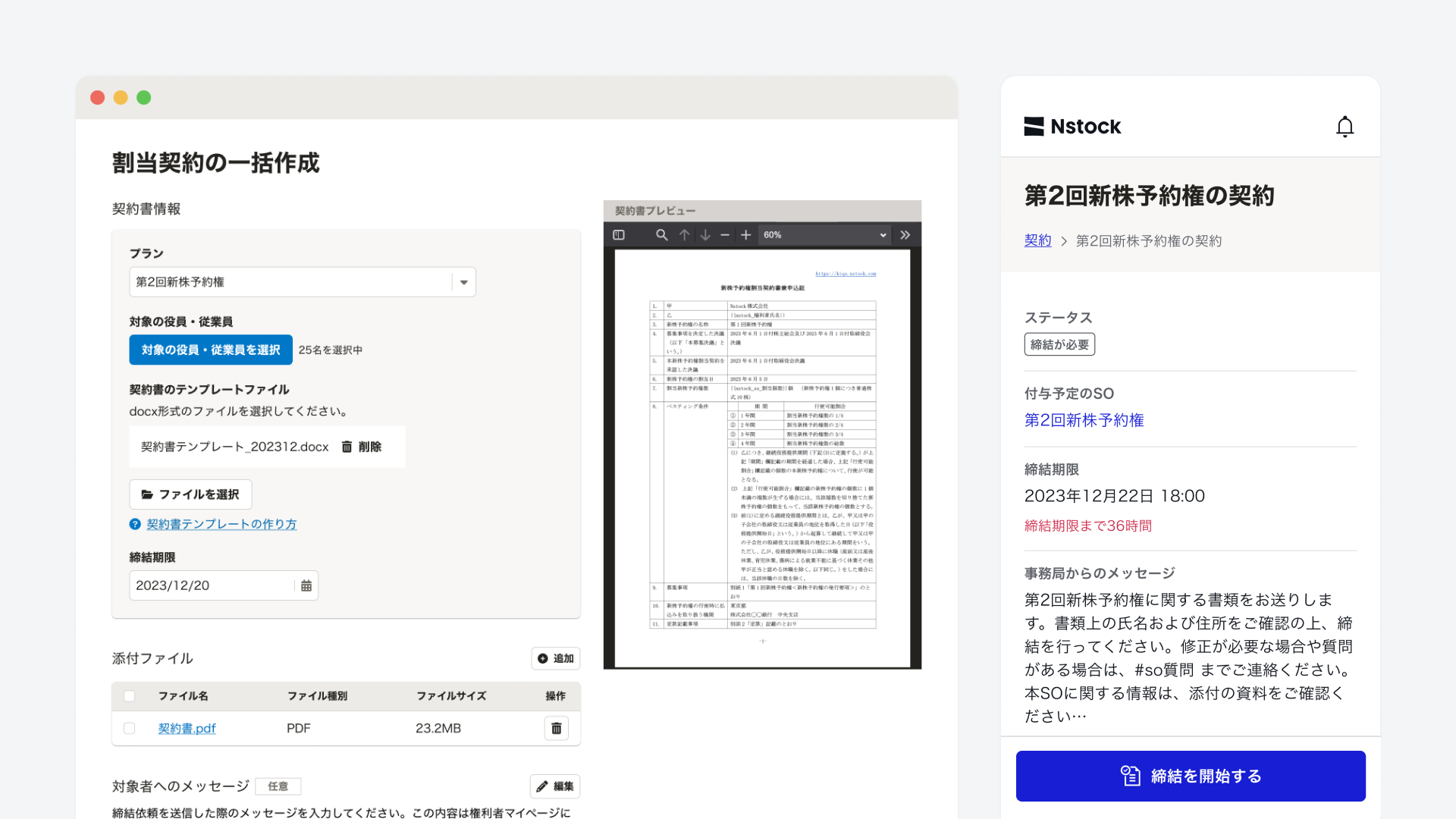

坂本:付与数の決定までは依然としてスプレッドシートで行っていますが、数字が確定してから契約に進み、契約を取り交わすところまでの契約管理と数字管理はNstockによって完全に自動化されました。数百人分のデータの一元管理ができるため、1人でもSO管理が可能になったのです。未締結者へのフォロー方法も明確になり、格段に楽になりました。

小澤:何より、数字の正確性が担保されたのはよかったですよね。以前は契約書とデータベースが別々のシステムだったため突き合わせ作業が必要でした。しかし、Nstockではすべて一元管理できます。会社が「あなたに付与したい」というオファーと、本人がそれを受けて契約するというプロセスがすべてNstockの中に入っています。情報の正確性に対する信頼感が段違いです。

坂本:ミスなく付与するために、「この人はいくら付与されているんだっけ」ということを調べる必要はあるのですが、元になるデータがあることでの信頼感が以前とはまったく違います。

弊社のように付与対象者が多い場合、Nstockのように一括管理できるサービスは非常に有用性が高いと感じています。うまく運用できれば、さらなる工数削減につながるはずです。

──権利者マイページなど、従業員の方々の反応はいかがでしたか?

坂本:今はまだ契約締結のためのツールとして使っている面が強いです。会社として株価の情報などを出せないこともあり、従業員が価値を実感するのはまだ先になるかもしれません。

小澤:坂本さんが言うように、従業員が手元で「今の株価はどうなっていて、自分のキャピタルゲインはこうなっている」というのを日常的に見る段階にはまだ至っていませんが、今後株価の情報などが入ってくれば、みんなもっと見るようになり、自分の仕事が会社の成長につながり、それが自分のキャピタルゲインにもつながっていると実感してもらえると思います。

「SOの価値を可視化する」ことによって、上場後の権利行使でさらに頑張りを実感できるはず

──GOさんでは今後、どのようにSOを活用していきたいのかを教えてください。

小澤:やはり、従業員のモチベーションを高め、企業価値の向上につなげるツールとして活用していきたいですね。上場前のインセンティブとしてSOは効果的ですが、上場後はだんだんとその魅力が減っていきます。上場後は多くの企業がSOではなく、RSやRSUなどの株式報酬を導入しているのもそのためですよね。私たちも同様の方向性を考えているので、NstockでもSO以外にも対応してもらえるとうれしいです。

坂本:そうですね。SOは、従業員に企業成長を自分ごとに感じてもらうためのツールでもあります。自分たちの頑張りが報酬としてしっかり跳ね返ってくると感じてもらうことが大切です。私の前職ではDC(確定拠出年金)が導入されていてグレードごとに相当の金額を企業が拠出していたのですが、多くの従業員はその価値を認識していませんでした。同じように、SOに関しても「付与したよ」と伝えるだけでは、従業員がその価値を実感することはなかなか難しい気がしています。

その点、Nstockでは従業員それぞれが想定キャピタルゲインを好きなタイミングで確認できるので、自分の行動が企業価値の向上にどれだけ貢献しているのかを意識しやすくなります。今後は行使・売却のモジュールもブラッシュアップや実装がされ、当社でも実際に活用させていただく予定です。GOでも、上場後に権利行使が発生するフェーズになれば、「Nstockを導入しておいてよかった」と実感する場面が出てくるのではないかと期待しています。

GOの採用情報はこちらをご覧ください